Прекрасен Спас-Деменск сегодня: поток машин, красивые здания, парки, скверы, фонтаны, обновленный стадион, магазины, жилье со всеми удобствами… Ко всему этому мы пришли из августа 1943 года. Важно в полной мере осознать всю трагедию того времени.

Зимой 1943 года, накопивсилы, Советская Армия вступила в решающую схватку с врагом. К лету на такой пятачок земли, как наш район, с тяжелыми боями двигались целых пять армий. Не полков и дивизий, а армий. Это армада войск и техники. Велика цена нашего освобождения. Даже через 76 лет невозможно ее измерить. Ежегодно поисковики находят и перезахоранивают останки десятков солдат и офицеров. Оценивая масштабы боев, они предполагают, что на спас-деменской земле им работы хватит еще на многие годы.

Несколько штрихов описания одного года, с августа 1943-го по август 1944-го. Война забрала все: нет ни одежды, ни обуви, ни дома, ни хлеба… Но есть вера в новую жизнь, в новые времена. Эта вера помогала возрождать страну из руин. Люди сеяли хлеб, строили дома, фермы, рожали детей и ждали вестей с фронта. В районе установлена советская власть. Образован райком ВКП(б) (первый секретарь Я.М. Коваленков), райисполком (председатель Ф.В. Аксенов), горсовет (Сидоренков), милиция (И.С. Жарков), отдел НКВД (А.М. Марусев), прокуратура (Н.Н. Болтовский), военкомат (К.Я. Полозов). Образовано сорок колхозов. Целый месяц шла учеба председателей. В деревне Ипоть Мария Белобородова за восемь дней вырубила 16 кубометров леса. В деревне Снопот колхозницы Евграфинья Волкова, Анна Сафронова и Надежда Гусева ежедневно вручную вскапывали по шесть соток земли. Трактористка Н. Новиченкова на колесном тракторе вспахала 1487 га при плане 611 га.

Это крупицы того труда, которые помогла вспомнить районная газета. Охватить масштабы работ в рамках всего района мне не по силам. А вот возрождение деревни, с ее бытом, характерами, проблемами, с народно-крестьянским миропониманием знакомо, понятно, памятно, даже сегодня, несмотря на мой солидный возраст.

По существу, жизнь в нашей деревне Высокое началась с нуля. Остались живы в войну, теперь надо было выжить после войны. В действительности война была в самом разгаре. Армию надо кормить, обувать, одевать, вооружать. Большая часть этого груза легла на плечи крестьян. Наша деревня стала центром маленького колхоза из трех деревень - Высокое - 27 хозяйств, Лукино - 15 и Хотиловка - 8. Председателя, счетовода и членов правления избирали на общем собрании. Счетовод - это главный бухгалтер, самая важная фигура в колхозе. Конторы не было, председатель командовал из дома, а счетовод работал по договоренности с хозяином в одной из хат. Помню первых двух председателей - Ивана Подабуева и Егора Помазкова. Именно в хате Егора Помазкова было рабочее место счетовода, а хозяин за это получал несколько трудодней в месяц.

Зарывшись в землянки, селяне строили дома для себя, жилища для колхозной живности, обрабатывали поля колхоза и свои земельные наделы. Орудия труда в первые шесть - восемь лет были примитивные: конный плуг, борона, лопата, вилы, грабли, пила, топор да десяток худоб-лошадок. Со временем государство стало помогать: то тракторок с плугами, то сеялку, то веялку поставят. Да и та же упряжь гужевая лишней не будет. Только все это стоило денег, за так ничего не давали. Что за год колхоз добыл - зерно, картошку, лен, молоко, мясо - все шло вначале фронту, а потом на восстановление страны. Заработанного не хватало покрыть стоимость помощи, долги колхоза росли из года в год. На оплату труда колхозников не оставалось ничего. Выживали натуральным хозяйством.

Посередине деревни протекала речка. Взрослые вручную насыпали дамбу. Образовался пруд. А речка, наполнив его, текла дальше и впадала в Слузнянку. Воду для пищи и питья брали из родников, найденных на берегу реки. Их углубили, края обложили камнем, потом сделали деревянный сруб. Вся деревня пользовалась этими источниками. Колодцы до войны в деревне были, но немцы привели их в негодность. Говорили, что туда сбрасывали убитых партизан. Вот почему колодцы не восстанавливали. На берегу пруда кое из чего собрали баньку: две железные бочки на камнях. Топили по очереди - одна бочка для мужчин, вторая для женщин. Банька топилась по-черному - дым через дверь. Вот почему в ней всегда было холодно. В теплое время пруд объединял детей, гусей, коров и лошадей, приходивших напиться. Осенью с первыми морозами детей до полуночи нельзя было зазвать домой даже на ужин. Катались на самодельных коньках, гоняли консервную банку, а через еще прозрачный лед видели щук. Когда рыба останавливалась у берега, где мелко, обухом топора сильно били по льду. Оглушенную на время рыбу нужно было успеть вытащить из-подо льда, прорубив полынью.

Однажды подо льдом увидели что-то похожее на бомбу. Показали взрослым, те сообщили в Спас-Деменск. Приехали саперы, прикрепили к бомбе взрывчатку, жителям приказали укрыться за избами. Когда рванули, бабахнуло так, что банька наша сложилась, а из бревен хат осколки потом топором выбивали. От взрыва образовалась такая воронка, что поглотила почти весь пруд. Баню построили новую, более просторную с парилкой, но в другом месте.

Главными были не баня, не личное подворье и огород, главное - дела колхозные. Сверху каждый год спускался план - сколько вспахать, засеять, собрать, сдать государству. Мерой оценки труда колхозника был трудодень. За отработанные часы колхознику в амбарную книгу ставился не крестик, не галочка, а палочка. Вот за палочки до 1956 года и работали. А платить за них было нечем. Казалось, людям должно было быть все равно, сколько у тебя трудодней, раз нечего за них получать. Ан нет! Судный день в колхозе - отчетно-выборное собрание в феврале. В самой просторной хате собирались и стар и млад трех деревень. Слушали отчет правления, какие спущены планы, как они выполнены, кто и как вносил свою лепту в коллективное хозяйство. Здесь клеймили лодырей и хвалили ударников. А кому охота прослыть лодырем. Тут уж люди не стеснялись выкладывать все, что накипело. Собрание с артистом Ульяновым в кинофильме «Председатель» - это вступление к собранию в Высоком.

В колхозе была палочная демократия. Председатель рано утром обходил дворы и определял фронт работ для каждого. В целом колхозники были послушны, работали терпеливо. В пятидесятых годах, когда организовали совхоз, к нам назначили управляющую для укрепления порядка - преподавателя Калужского пединститута. Посреди деревни вкопали столб с поперечиной, на конце которой висела гильза от снаряда и штырь от гусеницы танка. Каждый день на рассвете стучали в гильзу - собирали народ на распредработы. Люди прозвали это сооружение «виселица». Через неделю гильза пропала (цветной металл). Повесили ржавое ведро. Представляете, мать говорит: «Сбегай к «виселице» и получи наряд». Но что бы ты ни делал, в журнале получал только палочку. Прошел отчет, и все пошло по новой: план, расход, доход, опять должны…

Тяжел был труд в деревне, не благодарен, и от этого сама жизнь становилась непривлекательной. Паспортов у людей не было. При попытке улизнуть из колхоза можно было угодить в места не столь отдаленные. Уходили и без паспортов, но по спецнаборам - на большие стройки, в Сибирь лес валить, в шахты уголь добывать и т.д. Такая атмосфера подталкивала колхозника ну не воровать, а скажем деликатнее, нести в дом все, что плохо лежит.

Руководство страны решило накормить народ с помощью выращивания кукурузы. Однажды весной в Высокое завезли початки кукурузы на семена. Зерно золотистое, крупное, раньше у нас такого не видели. Прямо на лугу, куда выгрузили початки, женщины стали лущить из них зерно. Подошло время обеда. После ухода работниц зерна поубавилось. Вечером после окончания работы опять поубавилось. Ну сыпанула каждая в карманчик.

Кстати, о кармане колхозника. Как-то несколько старожилов завели об этом полемику. Я утверждал, что этот карман от пояса до колена сантиметров 25. Меня обсмеяли, заявив, что я рано сбежал в Армию и мало в этом смыслю. Карман, оказывается, бывал от пояса до голенища сапога, а иногда уходил и в само голенище. Ну работали люди на току, ну сыпанули по карманчику. Дома курочка рада. А хозяйка-то как рада, что курочки, утки, гуси довольны!

И так, кукурузного зернеца поубавилось, а оно было рассчитано на определенную площадь. Значит, посеяли пореже. Поля до посева кукурузы удобряли навозом, торфом. Кукуруза взошла, выросла, стали наливаться початки. И вот тут поняли, что если эти початки в ведро с водой, да на костер, то двух кочерыжек хватает, чтобы дома можно было не обедать. Отощали стволики кукурузы. Листья на них побурели, задубели, и не получилось ни зерна, ни силоса. Не для наших краев была затея.

На другой год в планах нашего колхоза значился подсолнух. Опять привезли семена, но уже в мешках. Пока их выгружали в амбары, мешки «прохудились». Их значительно облегчили. Решили посеять подсолнух с глаз подальше - на поле в лесочке за деревней. Но просчитались. Пока везли подсолнух к сеялке, в кустах кое-что с телеги пропало. А потом, когда семечки созрели, самые лучшие головки подсолнуха стали исчезать. Ведь в лесочке-то за деревней их легче прибрать к рукам. А у подсолнуха такое свойство: если ему срезать голову, то из пазух листьев вырастают маленькие головочки семян, эдак, штук шесть - восемь. Осенью приехал представитель из района: «Как тут ваши дела?».

Увидел поле, удивился: «А чего это подсолнух у вас редкий и какой-то раскидистый?».

- Да вот, семена такие.

Уполномоченный сказал, что доложит в районе, чтобы у белгородцев семена больше не закупали. Зато в те лето и осень у крылец наших хат шелуху заметали каждый день.

Сеяли и горох. Для деревенских эта культура не экзотическая. Куры его не любят, поэтому тащить домой не с руки. А вот когда он наливался в стручках, тут уж и ребятишки, и взрослые (что греха таить) шли лакомиться не на свои огороды, а на колхозное поле. Вспоминается варварская уборка гороха. Люди выстроились в шеренгу вдоль поля, руками выдергивали плети из земли и скатывали в рулон. Когда он становился размером в рост человека, его тащили к молотилке и пропускали через ручной барабан. На выходе получалась ржавая солома, а зерна - ноль целых. Механизации уборки гороха еще не было.

Много сажали картошки - второй хлеб. Ее в карман не положишь. А вот однажды помню, откушал я колхозной картошечки. 9 мая, где-то году 1952-м дети вереницей шли из школы через поле, где мамы под лошадь сажали картошку. Тогда в этот день и работали, и учились. Увидев детей, женщины натаскали хвороста, развели костер, в какой-то луже намыли ведро картошки. На краю поля валялись с войны солдатские каски. Дети их быстро притащили. Полная каска картошки переворачивается вверх дном - сверху костер. Через час рассыпчатая с корочкой, не обугленная картошечка готова. А когда мы наелись, тетя Настя сказала: «Давайте еще один заклад сделаем. Не надо вечером думать, чем вас кормить». Картошечка-то была колхозная.

Убирали картошку вручную, часто в слякоть. Сколько ее оставалось в земле! А сколько еще пропадало, пока привезут в Спас-Деменск к вагонам. Грузили городские женщины за небольшую плату. Вилами насыпали в корзину и тащили на спине в вагон. Вилы-то острые. Представляете, какой становилась эта картошка после такой погрузки где-нибудь через месяц в Москве или Мурманске?

И хлеб, и картошка хороши с молоком. Молоко в деревне того времени заменяло деньги. До 1954 года колхозники платили налог деньгами и молоком. Еще платили госзаем. Его нужно было брать в добровольно-принудительном порядке.

Однажды моя матушка пришла с собрания, где подписывали на госзаем, молча сняла с гвоздя вожжи и пошла за хату. Старшая сестра Мотя встревожилась, через несколько минут кинулась следом. Мать уже привязывала петлю к стропиле. Имея корову, до 1954 года мы молока не видели, все шло на оплату налогов, заемов, долгов. Нам перепадали обрат и сыворотка.

Один год мою матушку назначили сборщиком молока. С самого утра в нашу хату люди ведрами несли молоко. Его замеряли (был такой молокомер) и сливали в бидоны. Их грузили на телегу и везли в Мышково. Учет был жесткий. За сданное молоко списывали налоги. Пришла депеша, что высоковское молоко очень низкой жирности - люди стали подливать в него кипяченую воду. На приемном пункте завели банки с крышкой и надписью, чье молоко. Утром, как только люди увидели, что мать отливает из ведра молоко в банку, быстро поняли, что это значит. Те, кто долил водички, ведро в руки - и домой. Уже без анализа было видно, что схалтурил. Порядок с молоком навели.

А вот какая история связана с нашей коровой Дочкой. Касается она и одного известного человека. Мы купили годовалую телочку, взяв кредит в банке. Через два года есть молоко, а кредит-то не погашен. Пришли к нам люди из района, накинули на рога корове веревку и отвели в колхозное стадо. Позже состоялся суд. Дело было зимой. Мы с матерью пришли в город - мама в суд, а я в больницу. Помню, как посиневший от холода ждал мать в тамбурочке между двух дверей. Вдруг открывается дверь, выходят люди, мама в слезах: присудили забрать Дочку. Появился мужчина небольшого роста, чернявый, увидел меня: «А это чей ебенок?» (с буквой «р» у него были нелады). Мама отвечает: «Мой, чей же еще». Мужчина долго смотрел на меня и говорит: «Прошу всех вернуться». Пять минут прошло. Слышу громкий гомон, и все выходят с улыбками, даже матушка улыбается: «Пошли, сынок, домой. Коровку нам отдали. Только будем заем молоком выплачивать. Ну ладно, хоть так».

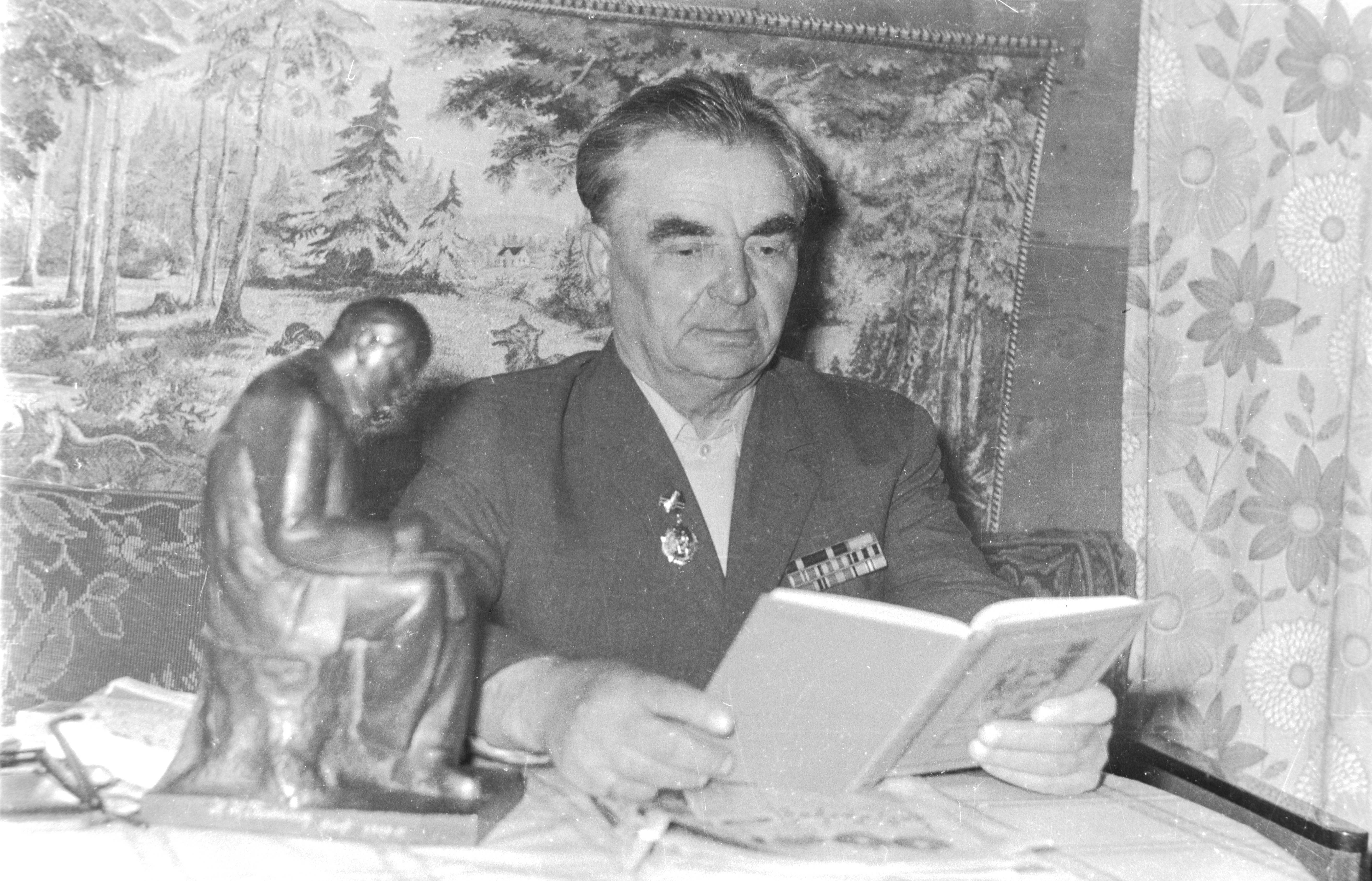

Такие были времена. Корову кормили, поили, пасли, а молока не видали. А тот мужчина был Николай Никифорович Болтовский, ныне Почетный гражданин района.

Цену трудодня помню и сегодня. Нас, пацанов, на каникулах загружали по полной: то картошку полоть, то сено ворошить, то лошадей стеречь. Мы в паре с матушкой с четырех утра распахивали картофель - она за распашником, а я лошадь за уздечку веду, чтобы она шла в междурядье. В самую жару уходили домой - очень уж донимали оводы и слепни. А после обеда - снова в поле. За день намаешься так, что ног не чувствуешь, а у матери руки от плуга отсыхают. Ей за день такой работы ставили палочку, а мне - половину. Однажды посреди борозды лошадь перестала слушаться: то станет, то ляжет. Мать отправила меня в траншею пособирать земляники, сказала, что позовет. «У нас тут, - говорит, - бабские дела». Когда вернулся, то увидел барахтающегося жеребеночка, всего мокрого и в земле. «Беги в деревню, нужны лошадь с телегой и пара мужиков. В колхозе работник родился».

Однажды увидел меня в пруду председатель и говорит: «Хватит пузыри пускать. Пойдем на ферму. Вот два ведра с молоком, отнеси телятам в Лукино. Туда - с молоком, обратно - машешь пустыми ведрами и поешь пионерские песни». А это как никак три километра. За одну ходку - полтрудодня. А тут еще я в пятку вогнал ржавый гвоздь. Так что одной ногой ступаю полностью, а вторая - на пальцах. Отсчитывал сто шагов и стоял пару минут. Так продолжалось больше месяца. Зато у матери росло число трудодней.

Жила в деревне бабка Дуня - Евдокия Алексеевна Лобакина. У нее был сын Николай, который, будучи шофером, вечно находился в разъездах. Дом бабы Дуни стоял с краю, и дорога в Лазинки, Лукино проходила вдоль ее огорода и под окнами хаты. Огород был огорожен жердями, прибитыми к кольям, а вокруг зарастал крапивой, конским щавелем и чертополохом в рост человека. Бабки за этой китайской стеной и видно не было. Евдокия Алексеевна была замкнутая, неразговорчивая, суровая на вид. В движениях, как помещица у Салтыкова-Щедрина. Все ее называли «коммунистка», потому что году в 28-м она жила в коммуне, образованной где-то у деревень Мышково, Бородино, Пашки. Они там с голодухи зимой разбежались кто куда.

Однажды мимо нашей хаты пулей пролетел мой старший брат Миша и затих где-то в огороде. И вот она - беда: с горки через речку идет баба Дуня и прямо к нашему дому. Мать вышла навстречу:

- Дунюшка, что случилось?

- Где твой фулюган?

- Да вот он, рядом.

- Нет, энтот у тебя андел (она не выговаривала букву «г»). Где другой? Кулинушка, я живу долго, повидала и наслушалась всякого, но то, что сейчас твой кричал, я еще не слышала. Где ж он энтому научился?

Оказывается, брат Михайло проник в огород, залег в огурцах, а когда увидел, что бабка берет хворостину, ломанулся через крапиву, унося на себе ветки огурцов.

- Убью, как объявится,- в сердцах воскликнула мать.

- Не убивай, а хорошо насеки язык крапивой, - посоветовала баба Дуня.

У меня, как услышал про такую кару брату, штаны стали мокрые. Дней через десять я следовал по своим делам мимо огорода «коммунистки», вдруг слышу:

- Подь сюды. Да рубаху задери!

Что я мог подумать!

- Баб! Да я ниче! Я не трогал ничего!

- А я разве говорю, что трогал? Огурчиков тебе насыплю.

- Да у нас свои есть, не надо.

- Надо! У вас едоков больше, чем огурцов.

И насыпала прямо через крапиву отличных огурцов. Вот, оказывается, какой души эта суровая старушка. А была это бабушка Марии Николаевны Петуховой, Почетного гражданина нашего района.

После войны вокруг колхоза развелось много волков. Их терпели, пока они не стали наносить значительный ущерб. Пожаловались в район. И вот в субботу к вечеру прибывает грузовик - полный кузов охотников. Все с рюкзаками, с ружьями, обвешаны патронташами. Расположились вокруг забора бабки Дуни до утра. Прежде чем прикорнуть, завернувшись в телогрейку, устроили перекус. А перекус у охотника начинается словом «наливай!». Наливали, пока в воздух не полетели картузы и кепки. Началась пальба - чье ружье точнее. Жители подумали, что вновь началось освобождение.

Среди охотников я тогда признал одного, который когда-то назвал меня «ребенком». Прибежал домой, доложил матери. Она подумала, налила кринку молока и говорит: «Отнеси и скажи спасибо». Отнес. Он долго смотрел на меня, спросил фамилию, кто мать, кто отец? Отца нет. Он потрепал меня по нестриженной голове и сказал: «Если нужна будет помощь, приходи. Ты знаешь куда». Не ходил. А был это Николай Никифорович Болтовский.

О, это были заядлые охотники - Полозов, Марусев, Болтовский и другие. Но они охотились законопослушно.

В те же сороковые-пятидесятые годы деревни навещали портные. Они могли что-то старое перешить, перелицевать, починить от тулупа до пиджачка. Бывали ходоки и с иконками. Предлагали в качестве иконок простые церковные картинки, а сами охотились за настоящими старинными произведениями искусства. Только у нас таковых не было. Изредка в деревню привозили на лошади кино. В отделе культуры района были передвижные киноустановки со своим электродвижком. В Высоком кино всегда показывали в доме Ивана Андреевича Помазкова, в который вмещалась вся деревня. Подростки могли сходить в кино в Лазинки, подумаешь - семь километров.

В 1953 году умер Сталин, в 1954-м отменили налоги и заем, а в 1955-м образовался совхоз «Дубровский», поглотивший все колхозы Лазинского сельсовета. Жизнь налаживалась. Рабочим совхоза выдали паспорта, стали платить зарплату. Я сохранил фото матери, сделанное в 1955-м году. Она тогда втайне от детей попросила заезжего фотографа сделать шесть фотографий - каждому на память. Расплатилась куриными яйцами. Пенсия у нее была шестнадцать рублей. Когда я стал офицером и служил на Камчатке, выписал на мать в военкомате с моей зарплаты пособие-аттестат на 50 рублей, то есть ее пенсия увеличилась втрое.

Вот так возрождалась наша деревня после войны. И нам надо ценить то, чем мы сейчас владеем, ибо основа этого заложена героическим трудом наших предков. Надо об этом помнить и хранить эту память в поколениях.

П. АРИСТАРХОВ.

Фото из семейного архива и архива Ю. Максименкова.