Течение времени все дальше и дальше уносит от нас события прошлых лет.

Вспоминаю рассказы мамы, на которые наложились картины, нарисованные моим детским воображением под впечатлением услышанного, и мне кажется, будто я сам пережил все это, своими глазами видел ужасы войны. Невольно вспоминаются слова из известной песни: «Все, что было не со мной - помню»…

В октябре 1941 года на нашу землю обрушился стальной шквал германской операции «Тайфун». По земле ползли стальные чудовища с черными крестами, в небе с такими же крестами летели стаи самолетов, повсюду машины с солдатами в чужих мундирах, радостными и веселыми - все было устремлено на Москву. В чужой речи часто звучало: «Нах Москов»…

А в обратном направлении двигались серые колонны наших пленных, голодных и изможденных. У всех у нас кто-то ушел на фронт - брат, сын, отец. Как пережить такое. Вдруг они идут там, в тех страшных колоннах. Вдруг можно чем-то им помочь. И люди спешили на Варшавское шоссе, вглядывались в лица идущих: может быть, мелькнет знакомое. Время от времени над шоссе раздавались хлопки выстрелов. Все уже знали, что это такое. Немцы не церемонились и пристреливали любого ослабевшего. А там, в колоннах, все были измученными, голодными и кое-как одетыми.

Именно тогда в душах людей вместо первоначального страха зародилась ненависть к пришедшим оккупантам. Все поняли, что война будет страшная, она коснулась каждого, и все стали ее солдатами. Они видели убитых, смотрели в лицо смерти и перестали бояться солдат в чужих мундирах, обвешанных оружием, надменных и жестоких.

- Ладно. Пока что они празднуют победу, хозяйничают и убивают на нашей земле. Но мы не теряем надежду, что придет черед и этих убийц.

Прошли колонны пленных, но женщинам не было покоя. Может быть, там, в придорожных канавах, кто-то из наших лежит - брат, муж, сын. Как же так?! Как так можно жить? Да, по шоссе на Москву едут немцы. Они могут убить. Ну и пусть убивают. Они уже убивали своими бомбами, стреляли из пулеметов. Пока еще не убили. Будь что будет - женщины собрались и пошли.

Перед моими глазами так и стоит та скорбная группа женщин. Они идут вдоль шоссе, подходят к каждому убитому - их лица уже припорошены снегом. Сметают снег, всматриваются, плачут: «Нет, не наш». Идут дальше, к следующему. Они не одни, видны и другие такие группы, идущие из других деревень. А сверху из кузовов грузовиков, идущих в сторону Москвы, на них глядят не солдаты, а обвешанные оружием убийцы в чужих мундирах. Они едут дальше нести разрушение и смерть, жестокую и беспощадную. И именно тогда, в те дни, когда прошла оторопь от бомбардировок, от грохота и лязга танков, в душах людей зародился лозунг «Смерть немецким оккупантам!».

Дошли до Чипляева, где встретили женщин из соседней деревни:

- Возвращайтесь назад. Мы до Куземок дошли. Никого наших не нашли. Говорят, они так до самого Юхнова лежат.

А в деревне вовсю хозяйничали немцы. В хате поселились двенадцать солдат и фельдфебель Вилли, высокий и худой, как жердь. Солдаты натаскали в комнату соломы, так и спали на полу. И только длинный Вилли устроил себе лежак на лавке, которая была установлена вдоль стены. Немцы обустраивали аэродром в Крисилине, и эти солдаты были из хозобслуги аэродрома. Там уже постоянно садились и взлетали самолеты, беря направление на Москву. Изредка появлялись наши ястребки в одиночку и парами. Но что они могли сделать против той армады, которая, натужно гудя моторами, шла в облаках на Москву. Небо расчерчивали длинные, как веревки, дымные трассы пулеметных очередей, не давая и близко подлететь нашим истребителям. Немцы насмешливо кивали в небо - «Рус фанэр!» (русская фанера). Я даже помню, как мама произносила эту фразу, копируя немецкий акцент и делая ударение на «а».

Зима 1941 года выдалась морозная и снежная. Немцы выгнали семью жить возле печки, в закутке, где раньше в сильные морозы помещали новорожденных телят. Сами немцы, возвращаясь с аэродрома, замерзшие и сопливые, кричали громко: «Матка, кальт (холодно), топи свой печку!». Они что-то оживленно обсуждали, и было понятно, что говорят они о победе под Москвой.

Нина с матерью, накопав на брошенных колхозных полях мороженой картошки, перетирали ее на терке и пекли блины - тертики, добавляя в них мякину. Спустя десятилетия мама вспоминала эти «тертики» - такими вкусными ей тогда казались эти грязно-серые комки, которые она запомнила на всю жизнь.

А немцы, сидя напротив печки, заваривали свой эрзац - кофе, отвратительный на вкус, чай из сушеного брусничника и то был вкуснее. Мазали на хлеб какой-то свой маргарин, делая «буттер- бротт».

Напротив печки в полу был сделан люк в подполье, куда на зиму в мирное время сыпали картошку. К люку приделано железное кольцо, чтобы было удобнее открывать. Немцы, отогревшись, показывали на это кольцо: «Ваша Москва - капут!». Значит, в окружении, но еще не взята. Хоть какая-то надежда. Немцы рассуждали: «Скоро войне конец. И мы получим каждый по пять гектаров земли. Здесь будут наши поместья, и вы будете работать на нас».

Пришел дед Нестор весь в слезах. Мороз крепчал, и какой-то проходящий немец снял с головы деда шапку, щедро нахлобучив ему взамен свою пилотку. Дед Нестор, мой прадед, очень любил и берег эту шапку. Он качал пышной шевелюрой совершенно белых от седины волос. По его морщинистым щекам текли крупные слезы: «Гады! Мародеры! Вы еще за все заплатите!». В сердцах дед закинул немецкую пилотку и всю зиму проходил, завязывая голову какой-то тряпицей. У каждого своя война, и каждый сопротивляется, как может. Что мог сделать старик против молодого здоровенного солдата, вооруженного винтовкой? Дед Нестор плакал не по шапке, он плакал от бессилия.

Когда немцы уходили на аэродром, заходили соседки. Разговор был об одном: «Пропала Москва, говорят, окружили и скоро возьмут. Их вон какая армада прет, пропала Россия». С печки возмущенно кричал дед Нестор: «Что мелете языками, дурры! Москву еще и не взяли, а сопли уже распустили, черти немые! «Кальт, кальт». Еще и зимы толком не было! Какая Россия пропала? Да если до Уралу, их по одному на пять километров не хватит расставить. Мы их голыми руками передушим. Ничего не пропало, успокойтесь. Еще придут обратно наши сынки, дождемся!».

Но по-прежнему по Варшавке в сторону Москвы шли длинные колонны машин, высоко в небе натужно гудели длинные косяки юнкерсов - на Москву. «Что будет?» - сокрушались люди в тревожном неведении. Но однажды в небе начал нарастать незнакомый гул. Он отличался от привычного уже натужного гудения юнкерсов в вышине. Гул шел над самой землей, отражаясь громким эхом, заставляя дрожать и вибрировать стекла в окнах. Изза леса совсем низко вылетели три черных самолета. Они держали курс прямо на Крисилино, на аэродром. Но не так, как заходили на посадку немцы. Кто-то закричал: «Смотрите - звезды! Звезды!». Немецкие зенитки как с цепи сорвались: все небо вкривь и вкось расчертили багрово-черные шапки разрывов зенитных снарядов. Но самолеты, не уворачиваясь, уверенно шли к аэродрому. Вдруг крылья всех трех машин осветились пламенем. «Ой! Все горят!» - кричал кто- то навзрыд. Но самолеты не горели, с их крыльев, оставляя огненные следы, сорвались реактивные снаряды и устремились на аэродром. И всполохи пламени и взрывов на аэродроме известили, что они не прошли мимо. Там что-то горело и трещало, слышались крики немцев. Вражеские зенитки беспорядочно палили, покрыв все небо всполохами разрывов снарядов. «Курочке в небе клюнуть негде. Господи, помилуй и сохрани сынков!», - крестила небо бабка. А самолеты, накренившись, пошли на разворот. Теперь всем стали видны звезды. Никто даже не обратил внимания, что слетела с одной хаты сбитая труба и, брызнув белыми щепами, повалился на той стороне за речкой срубленный пулеметной очередью тын. «Звезды! Звезды!».

По шоссе от Крисилина шла немецкая колонна машин, голова ее уже втягивалась в хутор Новоалександровский. И снова грохот пушек, огонь и треск. Только березы вдоль шоссе раскачивались, словно в ураган, то ли от взрывов бомб, то ли от вихревых потоков самолетов, которые, казалось, летели прямо над верхушками деревьев.

Досталось и немецкому госпиталю, который оккупанты устроили в школе на повороте на Лубинку. Какие- то белые подштанники, взлетевшие вверх, зацепились за самую верхушку высоченной березы. Самолеты улетели, а в душах людей все пело: «Молодцы наши ребята, дали немцам прикурить! Герои! Как уж немцы по ним лупили, просто страх! А не свернули, не ушли - герои!». Вспоминали, как немецкие бомбардировщики, стоило нашей зениточке пальнуть откуда-то из-под Любуни, ломали строй, рассыпались и сворачивали с курса. «Нет! Не победить им! Слабы!».

А немцы после налета два дня растаскивали сгоревшие машины, а у Варшавки снова раздавались редкие хлопки. Люди знали: немцы хоронят своих погибших, но мороженая земля не поддается лопате, и они рвут ее взрывчаткой. «Ну как вам русская землица? Поперхнулись?». Наблюдали, как немцы безуспешно пытаются снять кальсоны с верхушки березы, но они накрепко вцепились в сучья, и словно белый флаг символизировали весь этот разгром. Жители уже знали: наши ИЛ- 2 прилетали. «Вот вам и «рус фанэр»! Будете знать!». А наши стали прилетать чаще, дырявить взлетную полосу воронками, крушить все, что немцы там понастроили. И как-то тихо и вроде незаметно исчезли с аэродрома самолеты, осталось только несколько мелких транспортников да понаставили фанерных макетов.

А немцы вечерами вваливались в хату замерзшие и громко кричали: «Матка, кальт, топи печку!».

Нина с матерью топили печку, немцы варили свой эрзац-кофе, и в их разговорах уже слышались совсем другие нотки: «Война плохо. Нам плохо, вам плохо».

- А как же Москва?- спросила мать и показала на кольцо в полу.

- Где ваши юнкерсы? Что-то не видно. Вон одну фанеру понаставили?

- О, матка! - сокрушенно качали головами немцы. - На Москву юнкерсов, как на твою печку дров, не напасешься.

- Вот оно как оборачивается, - качала головой мать, - значит, рано вы радовались победе, рано присматривали себе поместья в пять гектаров. Пока что вон - рвете взрывчаткой землю под могилы.

Нина слушала слова матери, вспоминала лица убитых людей. Отольются вам наши слезы. За все заплатите.

Оккупация продолжалась, но у людей затеплилась надежда. Не так уж страшны эти немцы, не так уж они и непобедимы. Вон хлопает у Варшавки их взрывчатка - могилы каждый день копают. Там госпиталь, и каждый день есть, для кого копать.

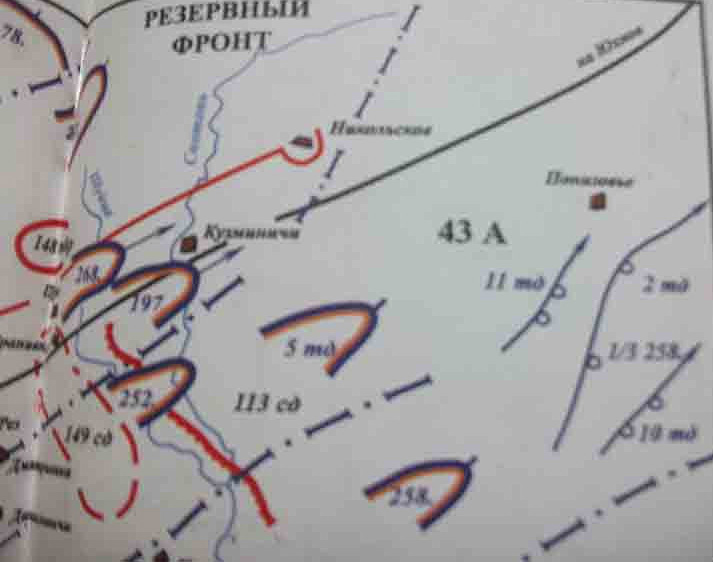

Однажды январским днем до слуха стало доноситься какое-то невнятное потрескивание, словно кто-то далеко за деревней ломал сухой хворост. Оно разрасталось на всю восточную часть горизонта, и люди, уже повидавшие войну, поняли - там, на востоке, идет бой. У немцев началась суета. Проезжали машины, битком набитые обвешанными оружием солдатами. Уже отчетливо была слышна суетливая трескотня немецких пулеметов, в которую все увереннее вплетался ровный и более гулкий стук наших «максимов». Все застыли, всматриваясь и вслушиваясь: нет, это не партизаны, бой гремел нешуточный. Немцы тоже стояли во дворе, настороженно повернувшись к востоку. «Нина, это фронт. Собирай быстро самое необходимое. Я пойду откапывать от снега наш окоп». У всех своя война, и все на ней солдаты.

Длинный фельдфебель Вилли поднял руку: «Спокойно, матка. Фронт зекс километэр. Су - хо - дол!». Вот оно как! Всего в шести километрах. В Суходоле. Вот вам и Москва! Что, довоевались!

К вечеру стрельба стихла, немцы усилили караулы, ходили встревоженные и серьезные. Оказывается, после обеда из ближайшего леса появились лыжники в белых маскхалатах. Много! Батальон или два! Их никто не ожидал. Они молча накатились на деревню Суходол, перебили гарнизон, кто не успел разбежаться по кустам. Немцы мгновенно среагировали: выдвинули на бронетранспортерах мобильные группы, рассчитывая с двух сторон охватить и окружить лыжников. Но те не попались в ловушку, не полезли на рожон. Закрепившись в деревне, они обстреляли из тяжелых пулеметов немецкие группы, вынудив самих немцев полдня проваляться в снегу. Те тоже побоялись лезть напролом, не зная точно, сколько русских и чем они вооружены. А потом эти лыжники в белых маскхалатах растворились в вечерних сумерках, оставив после себя только кучи стреляных гильз. Немцы были очень озабочены. Это не те русские, что брели серыми колоннами под конвоем. Эти пустили немцам кровь и ушли из-под удара.

Люди ходили опечаленные, но окрепла уверенность, что исход ясен. Надо терпеть и ждать. Потом прошли слухи про рейды конников по немецким тылам. Говорили, что в районе Понизовья их видели ночью. Серые колонны двигались, обходя деревни, в сторону Кирова на соединение со своими. Немцы в деревнях сидели тихо, даже ракеты боялись пускать, чтобы не спровоцировать русских на атаку. Они были наслышаны о судьбе тех гарнизонов, которые попытались навязать противнику бой. Спать немцы ложились с оружием. Однажды все проснулись от страшного гвалта и криков. Кто-то в подштанниках метался в поисках выхода на улицу, кто то гремел оружием. Клацали затворы, что-то падало и гремело. Заметались лучи фонариков. Наконец разобрались: длинный фельдфебель Вилли во сне свалился со своей лавки на головы спящего на полу отделения и всех довел этим до истерики. Немцы чуть было не перестреляли друг друга в темноте, решив, что в деревню ворвались русские.

Так тянулись месяцы оккупации. Сначала безысходность, повсеместная смерть подавляли, заставляли готовиться к гибели. Но все поменялось. В людях родилась ненависть к врагу, пришедшему в их дом. Хватит бояться этих сопливых с мороза, замерзших в легких шинелишках немецких солдат! А у Варшавского шоссе продолжали раздаваться хлопки. В госпитале умирали раненые немцы. Русская земля отказывалась их принимать, и приходилось рвать ее взрывчаткой. И каждый раз, слыша эти хлопки, люди кивали головами: «А как по-другому? Как вы хотели: прийти сюда и безнаказанно убивать?».

А в далеком марте 1943 года уже во всю гремела артиллерийская канонада. Под ногами содрогалась земля. Там, на востоке, за Куземками, гремел бой. Наши солдаты сражались и умирали за свою землю. А на оккупированной врагом земле множились геометрически правильные ряды березовых крестов.

Не дожил до светлого дня освобождения мой прадед Нестор. Он умер в дни самого страшного боя, когда земля ходила ходуном, артиллерийская канонада слилась в сплошной гул. В ней люди слышали: «Мы идем. Потерпите, мы идем!».

Гроб с дедом Нестором положили на повозку и повезли на кладбище в хутор Новоалександровский. Но подъезд к кладбищу был закрыт: перед церковью, построившись правильным прямоугольником, стояли немецкие подразделения. В середине, вдоль длинного свежевырытого котлована, стояли в ряд восемнадцать гробов с немецкими офицерами. Нина машинально пересчитала их: «Сколько их еще здесь останется, пусть платят за все!». Лица выстроившихся немцев были страшны. В их глазах - дикость загнанного зверя. Кое-как протиснувшись мимо их построения, проехали к кладбищу. Снова загремела артиллерийская канонада. Могила, которая уже была приготовлена деду Нестору, неожиданно обвалилась - наклонилась тоненькая сосенка, росшая поблизости. Поправив могилу, под грохот артиллерийского салюта деда похоронили. Посокрушались, что ему не довелось дожить до прихода сынков. Он так мечтал об этом. Поправили сосенку, подперев колышком изогнувшийся ствол.

Течение времени неумолимо уносит от нас те события. Приезжая на могилы предков в хутор Новоалександровский, я кладу ладонь на ствол той сосенки, изогнутый в те далекие дни марта 1943 года под артиллерийской канонадой. Слышу, как дрожит дерево, ощущаю дрожь земли: там, за Куземками, гремит бой. И мне хочется взглянуть через плечо туда, где прямоугольником выстроились немцы. В их глазах отражаются геометрически правильные ряды березовых крестов, на которых написаны их имена. Все, что было не со мной - помню.

Наше прошлое с нами, и к нему можно прикоснуться.

Ю. Акимов.